中小企業の経営戦略を担う「船井総研」のコンサルタントが、さまざまな業種・業態の方向けに書き下ろしたコラムを掲載!

デキるアルバイトを育てる評価制度

コラムをご覧の皆様、こんにちは。株式会社船井総合研究所 地方創生支援部の中山樺奈(なかやま かな)です。

今、多くのお店で人手不足が深刻化しています。少子高齢化による生産年齢人口の減少を背景に、有効求人倍率は高水準で推移し、特に飲食サービス業や小売業における人材確保は極めて困難な状況です。帝国データバンクの調査(「人手不足に対する企業の動向調査(2025年4月)」)によれば、正社員が不足している企業の割合は51.4%、非正社員では30.0%にのぼり、特に「飲食店」では非正社員の人手不足割合が65.3%と、業種別で最も高くなっています。

人材確保が思うようにいかないお店も多いことと思います。最近ではパート・アルバイトの時給の高騰も進行しています。最低賃金は年々引き上げられ、都市部では時給1,500円を超える募集も珍しくありません。しかし、飲食業や小売業では、柔軟なシフトに対応できるパート・アルバイトを上手く活用することで人件費を抑制し、収益を確保してきた経緯もあり、このまま時給の上昇が続くことは経営に深刻な影響を与えかねません。

採用コストをかけてようやく採用にこぎつけても、すぐに辞めてしまっては元も子もありません。スタッフの定着率が低いと、採用と教育のコストが際限なく発生し、現場は常に新人教育に追われます。その結果、既存スタッフの負担が増大し、サービスの質の低下を招き、顧客満足度が下がり、最終的には売上も減少するという負のスパイラルに陥ってしまいます。

今回は、このような厳しい状況下であっても、人材を上手に活用し、スタッフの成長と定着を促し、結果として業績アップを実現できているお店の取り組みについて、具体的な手法を交えながら詳しくお伝えします。

今、多くのお店で人手不足が深刻化しています。少子高齢化による生産年齢人口の減少を背景に、有効求人倍率は高水準で推移し、特に飲食サービス業や小売業における人材確保は極めて困難な状況です。帝国データバンクの調査(「人手不足に対する企業の動向調査(2025年4月)」)によれば、正社員が不足している企業の割合は51.4%、非正社員では30.0%にのぼり、特に「飲食店」では非正社員の人手不足割合が65.3%と、業種別で最も高くなっています。

人材確保が思うようにいかないお店も多いことと思います。最近ではパート・アルバイトの時給の高騰も進行しています。最低賃金は年々引き上げられ、都市部では時給1,500円を超える募集も珍しくありません。しかし、飲食業や小売業では、柔軟なシフトに対応できるパート・アルバイトを上手く活用することで人件費を抑制し、収益を確保してきた経緯もあり、このまま時給の上昇が続くことは経営に深刻な影響を与えかねません。

採用コストをかけてようやく採用にこぎつけても、すぐに辞めてしまっては元も子もありません。スタッフの定着率が低いと、採用と教育のコストが際限なく発生し、現場は常に新人教育に追われます。その結果、既存スタッフの負担が増大し、サービスの質の低下を招き、顧客満足度が下がり、最終的には売上も減少するという負のスパイラルに陥ってしまいます。

今回は、このような厳しい状況下であっても、人材を上手に活用し、スタッフの成長と定着を促し、結果として業績アップを実現できているお店の取り組みについて、具体的な手法を交えながら詳しくお伝えします。

=今回のポイント=

■ 納得感と成長を促す「評価制度」でキャリアパスを明示する

■ 得意を伸ばし輝かせる「マスター制度」で個性を強みに変える

■ 公平な運用と丁寧な関与で「人への投資」という文化を醸成する

=========

■ 納得感と成長を促す「評価制度」でキャリアパスを明示する

■ 得意を伸ばし輝かせる「マスター制度」で個性を強みに変える

■ 公平な運用と丁寧な関与で「人への投資」という文化を醸成する

=========

■ 納得感と成長を促す「評価制度」でキャリアパスを明示する

パート・アルバイトは正社員に比べ、時給などの労働条件に対しシビアに考える傾向があります。自身の働きが正当に評価され、それが報酬に反映されているかという点に非常に敏感です。「頑張っても時給が上がらない」「何をすれば評価されるのか分からない」といった不満は、モチベーションの低下に直結します。自分の今の時給に納得が得られなければ、より条件の良いお店にすぐに移ってしまいます。

そこで、「なぜ、この時給なのか?」「どうすれば時給が上がるのか?」を明確に規定してスタッフに納得感を与える制度、すなわち「評価制度」が必要になります。評価制度は単に時給を決めるためのツールではありません。スタッフに明確な目標と成長の道筋を示し、「このお店で働き続けたい」と思ってもらうための重要な仕組みなのです。

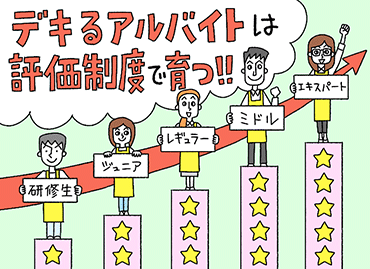

ステップ1:役割と成長を定義する「職位(等級)設定」

パート・アルバイトの評価制度を作るにあたって、まずは役割遂行レベルに応じてそれぞれの職位(等級)を定義します。「研修生+1つ星~5つ星」または「ジュニア」「レギュラー」「ミドル」「エキスパート」など、5段階くらいで設定するのが理想です。階層があまり多くなると、レベル間の違いがわかりにくくなり、一つひとつのステップアップが感じにくくなるため、目指すゴールが遠く感じてしまいます。

大切なのは、それぞれの職位がどのような役割を担い、どのような状態であることが期待されているのかを具体的に定義することです。

このように職位を定義することで、スタッフは自分が今どの位置にいて、次に何を目指せばよいのかを具体的にイメージできるようになります。

ステップ2:スキルと時給を連動させる「評価項目」

次に、定義したレベルごとに「求められるスキル」と、それに応じた「時給」を具体的に設定します。

「求められるスキル」は、漠然としたものではなく、誰が見ても評価できる客観的な行動目標に落とし込むことが重要です。例えば「衛生・清掃」「接客・サービス」「仕込み・調理」「マネジメント・後輩指導」の評価項目に分けて考えます。そして項目ごとに、どんなことをできるようになっていてほしいかを明確に定義します。

【スキルチェックリストの例(飲食店)】

あわせて時給も「レベル1:1,100円」「レベル2:1,150円」のように明確に設定します。あるいは、「●●円~○○円」というように、各レベルで幅を持たせて設定します。同じレベルの中でも、全てのスキル項目をクリアしているか、特定の項目に秀でているかなど、習熟度に応じて時給に差をつけることで、よりきめ細やかな評価が可能になります。上級レベルになればなるほど「マネジメント・後輩指導」を重視するようにするとよいでしょう。

これらの評価項目に基づき、店長や上長が人事考課を行います。半年~3ヵ月に1回行うのが標準的です。評価の際は、必ず本人による自己評価と、上長による評価をすり合わせる面談の場を設けます。良かった点を具体的に褒め、今後の成長に向けて期待すること、改善すべき点を伝えることで、本人の次へのモチベーションを引き出します。

パート・アルバイトは正社員に比べ、時給などの労働条件に対しシビアに考える傾向があります。自身の働きが正当に評価され、それが報酬に反映されているかという点に非常に敏感です。「頑張っても時給が上がらない」「何をすれば評価されるのか分からない」といった不満は、モチベーションの低下に直結します。自分の今の時給に納得が得られなければ、より条件の良いお店にすぐに移ってしまいます。

そこで、「なぜ、この時給なのか?」「どうすれば時給が上がるのか?」を明確に規定してスタッフに納得感を与える制度、すなわち「評価制度」が必要になります。評価制度は単に時給を決めるためのツールではありません。スタッフに明確な目標と成長の道筋を示し、「このお店で働き続けたい」と思ってもらうための重要な仕組みなのです。

ステップ1:役割と成長を定義する「職位(等級)設定」

パート・アルバイトの評価制度を作るにあたって、まずは役割遂行レベルに応じてそれぞれの職位(等級)を定義します。「研修生+1つ星~5つ星」または「ジュニア」「レギュラー」「ミドル」「エキスパート」など、5段階くらいで設定するのが理想です。階層があまり多くなると、レベル間の違いがわかりにくくなり、一つひとつのステップアップが感じにくくなるため、目指すゴールが遠く感じてしまいます。

大切なのは、それぞれの職位がどのような役割を担い、どのような状態であることが期待されているのかを具体的に定義することです。

- • レベル1:研修生(ジュニア)

- o 目標:まずはマニュアル通りに、指示された業務を一人で遂行できるようになる。

- o 状態:店長や先輩の指示を受けながら、基本的なオペレーションを覚えている段階。

- • レベル2:一人立ち(レギュラー)

- o 目標:担当するポジションの業務を、指示がなくても一人で時間内にこなせる。

- o 状態:基本的な業務は一通りマスターし、安定したパフォーマンスを発揮できる。

- • レベル3:中核スタッフ(ミドル)

- o 目標:後輩(研修生)に対して、基本的な業務をマニュアルに沿って教えることができる。

- o 状態:担当業務に加え、周囲の状況にも目を配り、他のスタッフのフォローができる。

- • レベル4:リーダー候補(シニア)

- o 目標:自ら課題を見つけ、改善提案ができる。時間帯責任者の代行など、簡易的なマネジメント業務を担える。

- o 状態:店舗全体のオペレーションを理解し、店長の補佐役として立ち回れる。

- • レベル5:店舗の顔(エキスパート)

- o 目標:新人・後輩の指導・育成計画の立案や、シフト管理など、店長レベルのマネジメント業務の一部を担う。

- o 状態:理念や方針を深く理解し、他のスタッフの模範となる存在。自らの働きで店舗の売上や評判に貢献できる。

このように職位を定義することで、スタッフは自分が今どの位置にいて、次に何を目指せばよいのかを具体的にイメージできるようになります。

ステップ2:スキルと時給を連動させる「評価項目」

次に、定義したレベルごとに「求められるスキル」と、それに応じた「時給」を具体的に設定します。

「求められるスキル」は、漠然としたものではなく、誰が見ても評価できる客観的な行動目標に落とし込むことが重要です。例えば「衛生・清掃」「接客・サービス」「仕込み・調理」「マネジメント・後輩指導」の評価項目に分けて考えます。そして項目ごとに、どんなことをできるようになっていてほしいかを明確に定義します。

【スキルチェックリストの例(飲食店)】

| 評価項目 | レベル1(研修生) | レベル3(中核) | レベル5(エキスパート) |

|---|---|---|---|

| 衛生・清掃 | 身だしなみの基準を守れる。自分の持ち場の清掃ができる。 | 店舗全体の衛生基準を理解し、自主的にクレンリネスを維持できる。 | 衛生管理の重要性を後輩に指導し、店舗の衛生レベルを維持・向上できる。 |

| 接客・サービス | 明るい笑顔で「いらっしゃいませ」「ありがとうございました」が言える。 | お客様の様子を観察し、お声がけの前にニーズを察知して動ける。 | クレームに対し、一次対応を冷静に行い、店長へ的確に報告・相談できる。 |

| 仕込み・調理 | マニュアル通りのレシピで、基本的なメニューを時間内に調理できる。 | 複数のオーダーを効率よくこなし、盛り付けのクオリティを維持できる。 | 食材の品質管理や発注業務の一部を任せられる。新メニューの試作にも参加する。 |

| マネジメント | 新人スタッフに、マニュアルを見ながらOJTで業務を教えることができる。 | 自らの経験に基づき、後輩の成長に合わせた指導ができる。チームの士気を高める声かけができる。 |

- 評価項目

- 衛生・清掃

- レベル1(研修生)

- 身だしなみの基準を守れる。自分の持ち場の清掃ができる。

- レベル3(中核)

- 店舗全体の衛生基準を理解し、自主的にクレンリネスを維持できる。

- レベル5(エキスパート)

- 衛生管理の重要性を後輩に指導し、店舗の衛生レベルを維持・向上できる。

- 評価項目

- 接客・サービス

- レベル1(研修生)

- 明るい笑顔で「いらっしゃいませ」「ありがとうございました」が言える。

- レベル3(中核)

- お客様の様子を観察し、お声がけの前にニーズを察知して動ける。

- レベル5(エキスパート)

- クレームに対し、一次対応を冷静に行い、店長へ的確に報告・相談できる。

- 評価項目

- 仕込み・調理

- レベル1(研修生)

- マニュアル通りのレシピで、基本的なメニューを時間内に調理できる。

- レベル3(中核)

- 複数のオーダーを効率よくこなし、盛り付けのクオリティを維持できる。

- レベル5(エキスパート)

- 食材の品質管理や発注業務の一部を任せられる。新メニューの試作にも参加する。

- 評価項目

- マネジメント

- レベル1(研修生)

- レベル3(中核)

- 新人スタッフに、マニュアルを見ながらOJTで業務を教えることができる。

- レベル5(エキスパート)

- 自らの経験に基づき、後輩の成長に合わせた指導ができる。チームの士気を高める声かけができる。

あわせて時給も「レベル1:1,100円」「レベル2:1,150円」のように明確に設定します。あるいは、「●●円~○○円」というように、各レベルで幅を持たせて設定します。同じレベルの中でも、全てのスキル項目をクリアしているか、特定の項目に秀でているかなど、習熟度に応じて時給に差をつけることで、よりきめ細やかな評価が可能になります。上級レベルになればなるほど「マネジメント・後輩指導」を重視するようにするとよいでしょう。

これらの評価項目に基づき、店長や上長が人事考課を行います。半年~3ヵ月に1回行うのが標準的です。評価の際は、必ず本人による自己評価と、上長による評価をすり合わせる面談の場を設けます。良かった点を具体的に褒め、今後の成長に向けて期待すること、改善すべき点を伝えることで、本人の次へのモチベーションを引き出します。

■ 得意を伸ばし輝かせる「マスター制度」で個性を強みに変える

一方、より得意領域を伸ばしてもらうための社内資格として「マスター制度」を導入しているお店もあります。例えば接客、ホスピタリティに優れた「笑顔マスター」、商品知識に優れた「商品マスター」など、特定のスキルに秀でたスタッフを評価する仕組みです。

他にも、「クレンリネスマスター(清掃の達人)」「ラッピングマスター」「POP作成マスター」など、お店の業態や特徴に合わせて様々なマスター制度を設計できます。

ある店舗では、社内審査にパスすればマスターの称号がもらえ、「時給20円アップ」などの金銭的な報酬が得られるだけでなく、腕章や特別な色のエプロン、名札バッジに「○○マスター」という表記がされます。これらは本人の誇りとプロ意識を醸成します。

実は、このマスター制度の本当の狙いは、お客様の目に見えるようにこれらのアピールを行うことで、スタッフとお客様とのコミュニケーションを活性化することです。「笑顔マスターってすごいですね!」「このお酒のこと、商品マスターの方に聞いてみよう」といった会話が生まれれば、お店の雰囲気は格段に良くなります。マスターに認定されたスタッフは、お客様からの期待に応えようと、さらにスキルを磨くでしょう。そして、その姿を見た他のスタッフが「私もマスターになりたい」と努力を始めることで、組織全体にポジティブな競争と成長の連鎖が生まれるのです。

これらの制度によって、スタッフが自分の長所を認識し、それを強みとして発揮してスキルアップにつながるばかりでなく、イキイキと働くための強力な動機付けを促進することができるのです。

一方、より得意領域を伸ばしてもらうための社内資格として「マスター制度」を導入しているお店もあります。例えば接客、ホスピタリティに優れた「笑顔マスター」、商品知識に優れた「商品マスター」など、特定のスキルに秀でたスタッフを評価する仕組みです。

他にも、「クレンリネスマスター(清掃の達人)」「ラッピングマスター」「POP作成マスター」など、お店の業態や特徴に合わせて様々なマスター制度を設計できます。

ある店舗では、社内審査にパスすればマスターの称号がもらえ、「時給20円アップ」などの金銭的な報酬が得られるだけでなく、腕章や特別な色のエプロン、名札バッジに「○○マスター」という表記がされます。これらは本人の誇りとプロ意識を醸成します。

実は、このマスター制度の本当の狙いは、お客様の目に見えるようにこれらのアピールを行うことで、スタッフとお客様とのコミュニケーションを活性化することです。「笑顔マスターってすごいですね!」「このお酒のこと、商品マスターの方に聞いてみよう」といった会話が生まれれば、お店の雰囲気は格段に良くなります。マスターに認定されたスタッフは、お客様からの期待に応えようと、さらにスキルを磨くでしょう。そして、その姿を見た他のスタッフが「私もマスターになりたい」と努力を始めることで、組織全体にポジティブな競争と成長の連鎖が生まれるのです。

これらの制度によって、スタッフが自分の長所を認識し、それを強みとして発揮してスキルアップにつながるばかりでなく、イキイキと働くための強力な動機付けを促進することができるのです。

■ 公平な運用と丁寧な関与で「人への投資」という文化を醸成する

どれだけ精緻な制度を作っても、それが現場で正しく、そして温かく運用されなければ意味がありません。制度を形骸化させず、生きた仕組みとして機能させるためには、いくつかの重要なポイントがあります。

第一に、「公平性と透明性」です。評価基準は全スタッフに公開し、誰が評価者であっても判断がブレないような客観性が求められます。評価者の主観や感情に左右されるような曖昧な基準は、かえって不信感を生む原因となります。

第二に、「経営者や管理職の深い関与」です。店長やマネージャーは、制度をただ運用するだけの「作業者」であってはなりません。スタッフ一人ひとりの個性やキャリアプランに関心を持ち、その成長を心から願い、支援する「伴走者」であることが求められます。

評価面談では、結果を伝えるだけでなく、本人の話に真摯に耳を傾け、日頃の頑張りを具体的に承認し、次のステップへの期待を伝えることが極めて重要です。こうした丁寧な関与こそがスタッフのエンゲージメントを高めるのです。

最後に、「非金銭的報酬の活用」です。時給アップや手当はもちろん重要ですが、人はそれだけで動機づけられるわけではありません。「認められたい」「役に立ちたい」という承認欲求は、極めて強いエネルギー源となります。朝礼での表彰、スタッフ同士で感謝を伝え合う「サンクスカード」の導入、社内報やSNSでの活躍の紹介など、金銭以外の方法で称賛し、スポットライトを当てる文化を醸成することが、働きがいのある職場づくりにつながります。

人手不足と人件費高騰の時代において、パート・アルバイトを単なる「コスト」や「労働力」として捉える経営は、もはや限界を迎えています。今回ご紹介した評価制度やマスター制度は、短期的な人件費抑制策ではありません。スタッフ一人ひとりを、かけがえのない「人財」として捉え、その成長に投資することで、企業の未来を創るための戦略です。

スタッフが明確な目標を持ち、自身の成長を実感しながら働くことで、仕事への誇りと責任感が生まれます。その結果、サービスの質は向上し、お客様に感動を与えることができます。高まった顧客満足度は、リピート率や客単価の向上につながり、最終的に店舗の業績アップという形で報われるのです。

どれだけ精緻な制度を作っても、それが現場で正しく、そして温かく運用されなければ意味がありません。制度を形骸化させず、生きた仕組みとして機能させるためには、いくつかの重要なポイントがあります。

第一に、「公平性と透明性」です。評価基準は全スタッフに公開し、誰が評価者であっても判断がブレないような客観性が求められます。評価者の主観や感情に左右されるような曖昧な基準は、かえって不信感を生む原因となります。

第二に、「経営者や管理職の深い関与」です。店長やマネージャーは、制度をただ運用するだけの「作業者」であってはなりません。スタッフ一人ひとりの個性やキャリアプランに関心を持ち、その成長を心から願い、支援する「伴走者」であることが求められます。

評価面談では、結果を伝えるだけでなく、本人の話に真摯に耳を傾け、日頃の頑張りを具体的に承認し、次のステップへの期待を伝えることが極めて重要です。こうした丁寧な関与こそがスタッフのエンゲージメントを高めるのです。

最後に、「非金銭的報酬の活用」です。時給アップや手当はもちろん重要ですが、人はそれだけで動機づけられるわけではありません。「認められたい」「役に立ちたい」という承認欲求は、極めて強いエネルギー源となります。朝礼での表彰、スタッフ同士で感謝を伝え合う「サンクスカード」の導入、社内報やSNSでの活躍の紹介など、金銭以外の方法で称賛し、スポットライトを当てる文化を醸成することが、働きがいのある職場づくりにつながります。

人手不足と人件費高騰の時代において、パート・アルバイトを単なる「コスト」や「労働力」として捉える経営は、もはや限界を迎えています。今回ご紹介した評価制度やマスター制度は、短期的な人件費抑制策ではありません。スタッフ一人ひとりを、かけがえのない「人財」として捉え、その成長に投資することで、企業の未来を創るための戦略です。

スタッフが明確な目標を持ち、自身の成長を実感しながら働くことで、仕事への誇りと責任感が生まれます。その結果、サービスの質は向上し、お客様に感動を与えることができます。高まった顧客満足度は、リピート率や客単価の向上につながり、最終的に店舗の業績アップという形で報われるのです。

【株式会社船井総合研究所】

国内最大級の経営コンサルティング会社の「フードビジネス専門サイト」

https://food-business.funaisoken.co.jp/

国内最大級の経営コンサルティング会社の「フードビジネス専門サイト」

https://food-business.funaisoken.co.jp/

(公開日 2025年7月24日)